von Rupert Shepherd

Wenn Sie wählen könnten, ob Sie Geld für Restaurierung, Museumspädagogik oder Dokumentation geben wollen, wofür würden Sie sich entscheiden?

Ich hatte diese Wahl bei einer Sammelbüchse in einem Nationalmuseum in London kurz vor Weihnachten im letzten Jahr. Das heißt, ich konnte zwischen Restaurierung und Museumspädagogik wählen, Dokumentation tauchte nicht auf. Das gab mir zu denken: Dokumentation erscheint selten in der Öffentlichkeit, wenn darüber gesprochen wird, was Museen tun.

Wenn Sie diesen Blog lesen, wissen Sie sicher, worum es sich bei der Dokumentation handelt. Wenn Sie mich fragen, besteht Dokumentation aus zwei Teilen: Suche nach den Informationen, die ein Museum zu seinen Sammlungen besitzt und sicherstellen, dass das Museum darüber und über alles, was mit den Dingen passiert Rechenschaft ablegen kann gegenüber seinen Besuchern, seinen Geldgebern und der Öffentlichkeit überhaupt. Und ich bin sicher, Sie verstehen, dass die Dokumentation eines Museums eine ebenso zentrale Rolle hat, wie die Sammlungsgegenstände, denn ohne Dokumentation sind die Objekte ein sinnloser Haufen von Krimskrams. Wenn wir nicht wissen, was die Objekte sind und wo sie herkommen, können wir sie auch nicht sinnvoll ausstellen und den Besuchern helfen, sie zu verstehen.

Warum wird die Dokumentation dann aber so selten für das Publikum sichtbar? Nach meiner Begegnung mit der Sammelbüchse wollte ich meine Kollegen in der Museumwelt fragen und begann deshalb eine Diskussion bei LinkedIn in der Gruppe „Collections Management“ des Collections Trust (man muss sich bei dieser Gruppe anmelden, um sie verfolgen zu können). Die Diskussion war faszinierend und dieser Blog ist der Versuch, sie konzentriert und strukturiert wieder zu geben.

Warum ist Dokumentation wichtig?

In England und vermutlich überall in der Welt stehen von der Öffentlichen Hand getragene Museen unter großem finanziellem Druck: wir sollen so viel Arbeit leisten wie immer, eher mehr, aber mit immer weniger Geld. Von daher müssen wir uns in einem immer weiteren Umfeld nach finanzieller Unterstützung umsehen, selbst für die ganz zentralen Aufgaben. Vor wenigen Tagen unterhielt ich mich mit meiner Direktorin über die Schwierigkeiten, Geld für die tag-tägliche Dokumentationsarbeit zu bekommen und sie sagte etwas, das ich mir zu Herzen genommen habe: Sie müssen diese Geschichte hörbar machen. Es hat keinen Sinn immer zu sagen, Dokumentation ist wichtig: wir müssen sagen warum!

Auf der Suche nach einem wirklich mitreißenden Argument für die Bedeutung der Dokumentation bat ich die Kollegen aus der LinkedIn–Gruppe, ihre Erklärungen zur Verfügung zu stellen – im Idealfall mit den 140 oder weniger Zeichen, die es braucht, um einen Tweet zu starten (zu Twitter weiter unten mehr). Es gab einige großartige, prägnante Antworten. Vor einigen Wochen habe ich dann jeweils eine davon pro Tag geweetet – ein paar Wochen lang. Ich habe sie hier festgehalten. Sie haben genau das bestätigt, was ich schon sagte: ohne Dokumentation können wir unsere Objekte weder verstehen, noch etwas Vernünftiges mit ihnen anfangen und sie auch nicht für die inspirierenden Sachen nutzen, auf die wir so stolz sind. Und natürlich müssen wir auch wissen, wo unsere Objekte sind, in der Lage sein zu beweisen, dass sie unser Eigentum sind, usw.

Ein paar der antwortenden Kollegen erweiterten zudem den Blick. Angela Kipp von Registrar Trek sagte: „ohne Dokumentation verliert die Menschheit ihr Gedächtnis“ und „sein Gedächtnis zu verlieren bedeutet sich selbst zu verlieren“. Am liebsten war mir aber, wohl wegen ihres großen Enthusiasmus, die Antwort von Barbara Palmer, die Registrarin am Powerhouse Museum ist: „Ich entdecke versteckte Schätze und mache sie zugänglich. Ich habe das Gefühl den schönsten Beruf der Welt zu haben“.

Warum ist die Dokumentation nicht sichtbarer für das Publikum (und warum ist das von Bedeutung)?

Was aber ist der richtige Weg? Nick Poole zum Beispiel meinte, wir sollten das Museum nicht in einzelne Tätigkeitsbereiche aufteilen: was wichtig ist, sei das Endresultat. Schließlich würden sich auch Supermärkte auf die Qualität dessen, was sie verkaufen konzentrieren und nicht darauf, wie die Dinge in die Regale kommen.

Aber ich denke, bei allem Respekt vor Nick, dass er da leicht daneben liegt. Auf vielen Gebieten wird auch die Infrastruktur deutlich. Um bei Nicks Beispiel vom Supermarkt zu bleiben: er macht Reklame für die Frische seiner Produkte indem er formuliert: „vom Feld in unsere Regale in zwei Tagen“ – und wir sehen die Personen, welche die Regale bestücken und die Lastwagen, welche die Produkte transportieren. Im Museum prunken wir mit unseren Ausstellungen, Schautafeln, Erklärungen und Websites – aber die Besucher sehen die Infrastruktur nicht, die nötig ist, um all das her zu stellen. Sagen wir je „Diese Ausstellung wurde ermöglicht durch die Nutzung der qualitätvollen Daten aus unserer Sammlungsdatenbank“?

Und ist es überhaupt sinnvoll, uns mit Supermärkten zu vergleichen? Angela hat uns daran erinnert, dass Museen nicht nur dazu da sind, Objekte aus zu stellen, sondern auch zu lehren, zu sammeln, zu forschen und die Objekte für zukünftige Generationen und Forscher zu erhalten: wir wissen alle, dass nicht alles, was wir sammeln sofort ausgestellt wird und vieles, was an Forschung geschieht, findet nicht sofort seinen Weg in die Öffentlichkeit. Zumindest in England ist aber, fürchte ich, Angelas Ansicht ziemlich unmodern. Ständig sollen wir rechtfertigen, was wir tun und zwar in einer leicht begreiflichen, messbaren und sichtbaren Weise, deshalb liegt der Schwerpunkt auf dem, was dem Publikum unmittelbar zugänglich ist.

Andere Leute wie Michaelle Haughian und Shaun Osborne legten nahe, dass Dokumentation vor allem für andere Museumsleute von Interesse ist: die Öffentlichkeit muss gar nicht sehen, wie es funktioniert. Michaelle fragte sich, ob „die Krux nicht darin liegt, wie die Mittel verteilt werden? Sollten wir eine zweite Diskussion darüber führen, wie unsere Museen an eine aufs nackte Minimum reduzierte finanzielle Ausstattung gewöhnt sind? Müssen wir nicht darüber reden, warum Museumspädagogik und Veranstaltungsprogramme mehr Geld bekommen als Sammlungs- und Dokumentationsarbeit?“ Diesen Punkt hatte Angela auch angesprochen: „Menschen entscheiden sich dafür, Dinge finanziell zu unterstützen, die sie kennen, an denen sie im Museum selbst teilnehmen (Veranstaltungen, Führungen) und nicht für etwas, das sie sich nur schwer vorstellen können, weil es viel Erklärung braucht (Restaurierung, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung,…).“

Ich denke, das ist das Kernproblem: wenn man gar nicht weiß, dass es etwas gibt, wie soll man dann wissen, dass es wichtig ist, oder gar, dass man dafür spenden könnte? Und vielleicht ist es, wie Shaun meint, gar nicht so wichtig, dass die Dokumentation für die Öffentlichkeit sichtbar ist, aber sie sollte doch für die Direktoren, die Beiräte und unsere Sponsoren sichtbar gemacht werden.

Warum Dokumentation ein „Problem“ ist (und wie es dazu kam)

Nick meinte auch, dass das Problem bei der Argumentation für die Dokumentation eben die Tatsache ist, dass wir sie als Problem sehen: wir neigen schrecklicherweise dazu, das Wort „Nachholbedarf“ an zu hängen. Wenn ich an meine eigene Dienststelle, das Horniman Museum denke, dann haben wir Rückstände verschiedener Art und ganz sicher gibt es auch Probleme. Ein Grund, warum ich mir Gedanken mache über den Eindruck, den die Dokumentation beim Publikum hinterlässt, ist der Wunsch einige der Rückstände auf zu arbeiten, die unser Museum daran hindern, so effektiv zu arbeiten, wie es könnte. Im augenblicklichen Förderungsklima müssen wir so effektiv als möglich arbeiten, eine schlechte Dokumentation verhindert das, eine sehr gute Dokumentation ermöglicht das.

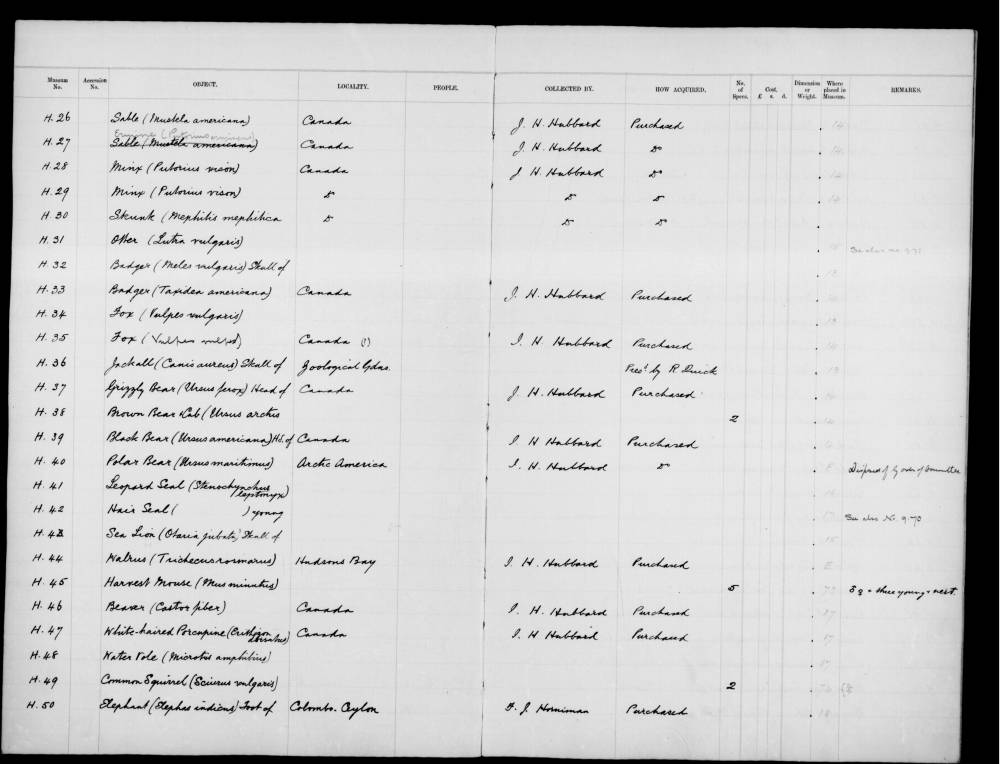

Rückstände entstehen aus verschiedenen Gründen. Zumindest in älteren Museen sind sie teilweise auf die Art zurück zu führen, wie die Dokumentation entstand. In unserem Museum beginnen die Aufzeichnungen in Form von Inventarbüchern, die dann durch Inventarkarten ergänzt wurden, die dann zu Katalogkarten erweitert wurden, die in eine frühe Form der Elektronischen Datenbank überführt wurden, die dann in MulitMimsy überführt wurde, die dann in Mimsy 2000 integriert wurde und schließlich in Mimsy XG importiert wurde. (Im Ashmolean wurden 200 unterschiedliche Datenbanken in die erste museumseinheitliche Datenbank, MuseumPlus eingepflegt.)

Jeder dieser Schritte bot die Möglichkeit, dass sich Ungenauigkeiten einschlichen (bei der händischen Konversion) und unsaubere Problemlösungen beim Import oder der Überführung von Daten (in digitalen Systemen) gewählt wurden, um etwas fertig zu stellen und in einer vernünftigen Zeit zum Laufen zu bringen. Wir haben uns immer vorgenommen, auf diese Punkte zurück zu kommen um dann auf zu räumen; und dann ist irgend etwas anderes wichtig, die Gelegenheit ist vorbei und wir haben – einen Rückstand bei den Datenkorrekturen.

Und das zeigt einen zweiten Grund, warum sich Rückstände aufbauen: wir haben einen offensichtlichen Mangel an Ressourcen. Museen haben einfach nicht das Personal, das benötigt wird, um die anstehende Arbeit zu bewältigen (insbesondere nicht die Arbeiten, die jetzt getan werden müssten um eine Dokumentation zu erstellen, die nicht überarbeitet werden müßte). In vielen Organisationen wird Dokumentation statt festen Mitarbeitern zunehmend Ehrenamtlichen Mitarbeitern und Praktikanten übertragen, in der Hoffnung voran zu kommen – dann muss aber noch mehr kontrolliert und geprüft werden, um sicher zu sein, dass es seinen Zweck erfüllt und dafür haben wir meist die Zeit nicht, so sehr wir es auch wünschen.

Warum ist das alles so arbeitsintensiv geworden? Graham Oliver, der 35 Jahre als Konservator gearbeitet hat erinnerte uns daran, dass die Dokumentation Aufgabe des Konservators war. Die Personen, die sich an der LinkedIn-Diskussion beteiligten waren aber Konservatoren, Dokumentare, Datenbankverwalter, Content Manager, Verantwortlicher für die Objektannahme etc. In den letzten 20 bis 30 Jahren hat es in der Tat eine enorme Spezialisierung im Museumswesen gegeben. Zu Zeiten als Dokumentation schlicht bedeutete eine Erwerbung zu notieren, eine Karteikarte zu schreiben und die Forschungsergebnisse in einer Akte fest zuhalten, dazu eine Standortnotiz zu verfassen, wenn das Objekt bewegt wurde, da war es einfacher, das in die tägliche Arbeit eines Konservators zu integrieren.

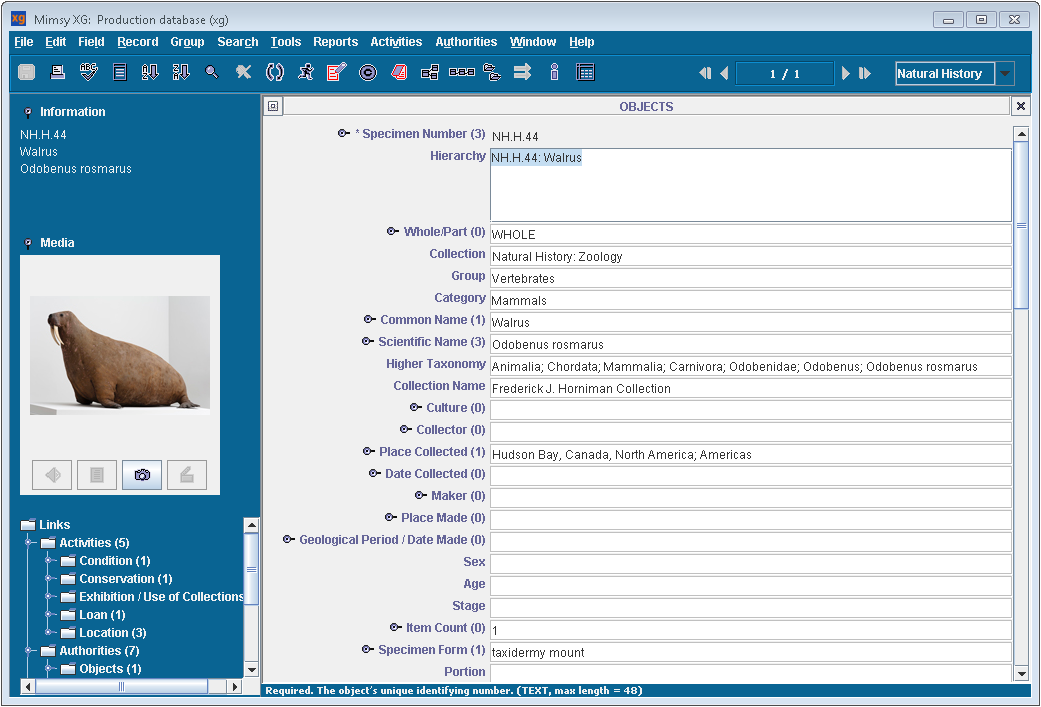

Aber dann kamen die Computer und sie wurden das Reservat von Spezialisten – verständlicherweise, wenn man sich ein System ansieht wie unser Mimsy XG im Horniman Museum: es gibt ca. 300 unterschiedliche Eingabefelder und die zu konfigurieren, zu unterhalten und die Daten konsistent zu halten ist eine Aufgabe für Spezialisten, die zudem die meisten Personen, die in Museen arbeiten, schlicht nicht tun wollen.

So wurden eigene Stellen für Dokumentare geschaffen, um die Informationen in den Griff zu bekommen und damit die Abläufe, wie sie von Spectrum in den letzten 20-30 Jahren implementiert wurden, mit der elektronischen Datenverarbeitung verknüpft werden konnten. Manche Konservatoren haben sich daran gewöhnt, andere leider nicht. Das gleiche gilt für die vielen anderen Spezialisten, die heute Arbeit wahrnehmen, die früher Konservatoren erledigt haben – und es gab damals weniger Konservatoren, als es heute Spezialisten für alle diese besonderen Aufgaben gibt.

Da die Dokumentation immer mehr die Aufgabe von Spezialisten wurde, ist bei anderen Museumsmitarbeitern das Wissen geringer geworden, welche Probleme auftauchen können, wenn sie nicht korrekt durchgeführt wird. Einige Missverständnisse waren besonders schädlich und haben es uns schwerer gemacht, wenn wir argumentieren, dass wir Ressourcen brauchen, um unsere Rückstände an zu gehen.

Das erste ist die Datenbank-Fee-Illusion. Ein Oberkonservator (ich nenne hier keine Namen, nicht einmal Museen) sagte mir einmal, die ideale Sammlungsdatenbank bestünde nur aus einem Feld, in das er alles schreiben würde, was er über das Objekt wisse. Die Datenbank würde dann diese Informationen so organisieren, dass sie effektiv genutzt werden könne. Das Trugbild ist die Vorstellung, man müsse nur alle Sammlungsinformationen in die Datenbank eingeben und alles ist gut, ganz gleich wie unsystematisch, mit Tippfehlern behaftet und unvollständig sie sind: es ist in der Datenbank und damit natürlich o.k.. Schließlich gibt es in der Datenbank kleine Feen, die die Daten abklären (bis zur Druckreife), abgleichen, verlinken und so weiter. Unsere Kollegen scheinen manchmal einen rührenden Glauben an die Intelligenz des Computers zu haben, während diejenigen unter uns, die sie häufiger nutzen, wissen, dass die grundsätzlich dumm sind und wenn man Mist eingibt auch Mist wieder heraus kommt.

Verwandt damit ist die Google-Illusion. Wir sind inzwischen alle sehr daran gewöhnt Suchmaschinen zu nutzen. Wir tippen etwas z.B. in Google ein und wenn wir auf der ersten Seite etwas nützliches finden sind wir der Ansicht, es hätte gut funktioniert. Auf der anderen Seite findet man bei einer Suche in einer gut geführten Datenbank alle die Objekte, nach denen man Ausschau hält und nichts anderes.

Wieder erinnere ich mich an eine Unterredung, die ich mit einem Kollegen hatte. Wir sprachen über die Suche nach Objekten aus Kupferlegierungen und was die Suchstrategie wäre. Im Idealfall würde man im Materialfeld „Kupferlegierung“ eingeben und alle Objekte erhalten, die aus Kupferlegierungen bestehen und nichts anderes. Aber mein Kollege ließ ganz vergnügt eine Reihe von Suchvorgängen laufen: natürlich für Kupferlegierung, dann aber auch für Cu-Legierung, Cu-Verbindung, Bronze, usw. Nach seiner Vorstellung war die Datenbank gut, wenn er auf diese Weise die meisten der relevanten Objekte und einige nicht ganz so geeignete erhielt. Er machte sich offenbar nicht klar, dass es auf diese Weise sehr viel schwieriger war, die Informationen dann weiter zu nutzen, etwa für Objektlisten, die auch außerhalb der Datenbank verwendet werden konnten.

Wenn wir uns nochmal Google zuwenden und daran denken, welch enormer Aufwand an Forschung und Entwicklung in seine Such-Algorithmen gesteckt wurde, dann sehen wir, dass es ein außerordentlich teures Instrument zum Indexieren von schlecht strukturierten Daten ist und dass es das ganz angemessen, eben so gut als möglich, macht. Es hat aber unsere Erwartungen an eine erfolgreiche Objektrecherche auf eine sehr ungesunde Art und Weise gesenkt.

Profilierung der Dokumentation in der Öffentlichkeit

Sie sehen, ich stimme mit Nick überein, wenn er sagt, es gäbe einen schon lange bestehenden „clash of cultures“ zwischen den Dokumentaren, die systematische Denker zu sein pflegen und den Kollegen, die, wie er sagt, „von Werten gesteuerte, kreative Personen mit einem Kanon sozialer Werte“ sind. Das hat dazu geführt, dass man den Wert der Dokumentation in Vorstellungen ihrer Nutzer formulieren muss. Und ich stimme mit Nick darin überein, dass wir uns für eine Museums- und Fundraising-Kultur einsetzen müssen, die anerkennt, dass „ein Gebäude mit Dingen darin aber ohne Wissen oder erfahrene Personen kein Museum ist. Und die Leute habe Museen verdient“.

So kommen wir zu der Frage zurück, wie man am besten argumentiert. Die LinkedInd Diskussion war, wie wir gesehen haben, grob gesagt in zwei Lager gespalten: die einen halten es nicht für nötig, das Profil der Dokumentation in der Öffentlichkeit bekannter zu machen, da sie Teil eines Prozesses ist, der schließlich die Öffentlichkeit erreicht, in Form von Schautafeln, Ausstellungen, Museumspädagogiscn Veranstaltungen u.a. und das wäre schließlich das, was wichtig sei; die anderen die meinen, es wäre wichtig zu zeigen, was wir tun, um der Sache selbst willen. Schließlich gab es noch Stimmen, dass die Dokumentation mit anderen Arbeiten „hinter den Kulissen“ zusammengefasst und so der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte und das, denke ich, sollten wir alle versuchen und im Auge behalten.

Aber im Prinzip gehöre ich weiterhin zur zweiten Gruppe. Es gab noch einen Anlass, der mir den Anstoß für diese Diskussion gab, und zwar ein ganz beiläufiger Kommentar in einer Sitzung. Einer unserer Restauratoren sagte, dass er gerade ein Objekt fertig gestellt hatte und unser Digital Media Manager antwortete wie aus der Pistole geschossen: „Toll! Können Sie mir dazu einen Blog schreiben? Jeder liebt Restaurierungsblogs“. Unsere Restaurierungsabteilung hat ihre eigene Seite auf unserer Website, mit einem Link zu zehn beispielhaften Restaurierungen. Unsere Dokumentation (und unsere Sammlungsverwaltung) hat so etwas nicht – auch wenn wir bedeutende Beiträge zu so unterschiedlichen Bereichen der Museumsarbeit liefern, wie der Onlinesammlung, den „Geschichten aus der Sammlung“, der Inventur der Sammlungen und der berühmten Reise unseres Walrosses ans Meer bei Margate.

Dies zeigte mir – wie die Sammelbüchse in dem Nationalmuseum, dass wir schon Dinge „Hinter den Kulissen“ publik machen aber nur bestimmte Teile davon. Und wie Angela es sagte: die Leute denken an das, was sie sehen, wenn sie um Spenden gebeten werden und ihre Kreditkarte zücken. Ja, wir müssen unseren Vorgesetzten das Profil der Dokumentation deutlicher machen, aber wir müssen dieses Wissen auch weiter verbreiten, denn schlussendlich sind es nicht nur unsere Vorgesetzten, die über die Dotierung bestimmen.

Wie aber sollen wir vorgehen? Als ich die Diskussion bei LinkedIn begann, schlug ich auch vor, dass jeder, der in der Museums-Dokumentation arbeitet und einen Twitteraccount hat, täglich unter Hashtag #MuseumDocumentation twittern sollte, was er getan hat und – besonders wichtig – warum das wichtig ist. Einige Wochen nachdem wir begonnen hatte, hat Angela einige der Tweet zusammengefaßt, die kompletten Tweets kann man hier aufrufen.

Auch wenn ihre Follower nur Ihre Familie, Freunde und Kollegen sind, es ist ein Anfang. Und je mehr Eigendynamik das entwickelt, desto weiter wird sich das Wissen über unser unmittelbares Umfeld hinaus verbreiten. Dann werden unsere Vorgesetzten und vielleicht auch unsere Geldgeber beginnen zu verstehen, dass es wirklich der Sache wert ist, die Dokumentation zu unterstützen. Deshalb möchte ich hier allen danken, die bisher an der Diskussion teilgenommen haben, sowohl auf LinkedIn als auch auf Twitter. Ich war sehr beindruckt von der großen Begeisterung und dem leidenschaftlichen Engagement für das, was wir tun. Ich möchte deshalb auch alle ermutigen, sich an dem Tweet unter #MuseumDocumentation zu beteiligen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine große Herausforderung, aber auch eine Anregung ist, jeden Tag auf neue Art und Weise zu sagen, warum das, was ich gerade tue wichtig ist.

Gab es schon Erfolge? Nun, unser Digital Media Manager kam und bat mich um einen kurzen Blogeintrag zur Dokumentation und den Hashtag für unsere Website; und ich bin interviewt worden für einen Artikel über Dokumentation im Museums Journal und zudem wurde ich gebeten einen kleinen Beitrag für das Museums & Heritage Magazine zu liefern. So haben wir vielleicht schon begonnen, unseren Bekanntheitsgrad ein bisschen zu steigern.

Und noch etwas: als ich wieder in dem Nationalmuseum in London war, konnte man bei der Spendenbox nicht länger wählen….

Über den Autor

Rupert Shepherd studierte ursprünglich Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Italienischer Renaissance ehe er sich der Museumsdokumentation zuwandte, und unterwegs Digitalisierung und EDV-Anwendung in den Geisteswissenschaften ausprobierte. Er war drei Jahre lang Leiter der Museumsdokumentation im Ashmolean Museum und ist nun seit 2010 Leiter der Dokumentation der Horniman Museum and Gardens im Südosten von London.

Übertragung aus dem Englischen ins Deutsche von Brigitte Herrbach-Schmidt

My job is the historian for the history of the Smithsonian and my office is attached to Smithsonian Archives. I know how crucial documentation is. So in an exhibit in 1996,“Eyes on Science: Illustrating Natural History,“ I found a way to demonstrate this. I placed a large attractive shell on a table – it is the shell you pick up on the beach while on vacation. But I also had a scrim and when the lighting switched regularly, the visitor now say the shell surrounded by its accession card, field notebooks, scientific illustrations, museum label, conservation report, etc. It demonstrated what made an object „museum quality“ – and that was documentation. Without our documentation that object has no real meaning. Visitors we spoke to seemed to really understand the concepts we were trying to communicate.

I’ve used a similar technique in other exhibits to make visitors understand what a museum object is. I think museums should think about including facsimiles of documentation in exhibits more often, to demonstrate how we know what we know about an object.

Pamela, thanks. That’s exactly the sort of thing I’d like to see happen more often: an imaginative explanation of what museums do, their role as resources for research, and – of course – the crucial part that documentation, too, can play in this.