Toute activité professionnelle implique de se tenir au courant des choses qui nous entourent. Vous devez vous faire votre propre opinion, ne pas vous en tenir à une idée ou à un schéma de pensées, en particulier lorsque des situations nécessitent une certaine réflexion et doivent être envisagées avec une certaine tolérance. Un régisseur des collections au sein d’un musée doit en particulier faire preuve de souplesse dans sa façon de penser.

Dans mon cas, je l’ai appris au cours de mon activité professionnelle lors de la définition des catégories différenciant les œuvres d’art de la collection dont j’étais le régisseur. Il n’y avait pas de classifications préétablies, puisque le caractère de chaque œuvre permettait de la retrouver dans la collection qui allait être enregistrée et répertoriée. Chaque œuvre pouvait définir une catégorie.

J’ai débuté ma carrière comme assistant régisseur en 1986, ma supérieure hiérarchique était le Régisseur en chef et avait fait ses études aux Etats-Unis. C’était une personne organisée et un peu caractérielle. Elle n’avait pas l’esprit très ouvert.

Elle établissait prudemment les catégories ou sous-catégories selon les matériaux ou les techniques constituant les collections permanentes d’art moderne et contemporain. Telles étaient les classifications : peintures, sculptures, arts graphiques, photographies et céramiques.

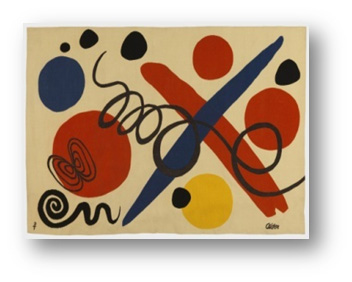

En 1988 elle quitta son poste et je fus nommé Régisseur en chef. Laissez-moi-vous parler d’au moins deux de ces moments où l’ouverture d’esprit fut confrontée à la notion de « critères ». L’une des premières choses que j’ai faite a été de refondre toutes ces classifications. La collection comportait cinq tapisseries de Alexandre Calder (cf photos), qui étaient rattachées au fonds des peintures.

Premier cas de tolérance : une tapisserie n’est pas une peinture

J’ai alors crée un nouveau champ nommé « tapisseries », dans laquelle j’ai relocalisé les œuvres de Calder. Tout de même, une tapisserie est une tapisserie, une œuvre ou un objet fait de tissus, une large étoffe de laine ou de soie destinée à orner les murs, tissée à la main, reproduisant souvent une image ou un dessin. Ce n’est pas une peinture. C’est quand même plus facile et plus logique de créer une nouvelle catégorie que de classer une tapisserie dans les peintures…

Et si j’avais crée une nouvelle catégorie pour les « Textiles » mais l’avais appelé ainsi, cela aurait été un terme trop générique, puisque cela aurait inclus les vêtements, nappes, rideaux, mouchoirs, etc.

Second cas d’ouverture d’esprit : « l’image », le « personnage », ne sont pas des catégories, ce sont des ensembles figuratifs faits de personnages ou de symboles.

J’ai ainsi crée une catégorie nommée « Impressions » (Estampas, en espagnol) avec des sous divisions. Le terme « Images » est trop général et ne se réfère ni à une technique ni à un matériau de création. « Impressions » englobe à la fois les techniques d’impression et les techniques de gravure à l’eau-forte, d’aquatinte, de lithographie, de sérigraphie etc. Telles sont les sous-divisions que j’ai mises en place. Ces techniques ont en commun le fait de préparer une feuille, une plaque métallique ou un tamis sur lesquels un dessin est réalisé, incrusté ou hachuré, mis en contact ensuite avec un support papier où seront imprimés, tamponnés ou gravés – ce personnage ou cette image tirés de telle ou telle œuvres. En outre, ces créations ont un but esthétique.

Imaginer le cas d’une collection d’art contemporain…des œuvres contemporaines telles que l’art vidéo, l’art conceptuel, éphémère, ou les « œuvres in situ »…Les techniques et les matériaux de ces œuvres échappent souvent aux classifications ordinaires.

Je pourrai énoncer d’autres situations où je fus confronté à ce besoin de souplesse, y compris dans d’autres domaines de la régie des collections. L’ouverture d’esprit, le bon sens et un certain savoir forment un tout. Je pourrai remettre en question certaines classifications concernant la collection permanente du MOMA, mais je préfère éviter de me fâcher avec mes collègues de là-bas…

Fernando

Traduction en français par Marine Martineau